はじめに(講座概要・目的・受講メリット)

セクションの目的

このセクションでは、このレッスンの全体像、AIとGoogleドキュメントを組み合わせることで何ができるようになるのか、そして受講することで得られるメリットを紹介します。

解説

デジタル化が進む現代において、効率的な文書作成スキルは、ビジネスシーンだけでなくプライベートでも非常に重要です。特に、チームでの共同作業やオンラインでの情報共有が当たり前になった今、Googleドキュメントのようなクラウドベースのツールは、その中心的な役割を担っています。

そして今、私たちは「AI」という強力なパートナーを手に入れました。AIは、私たちの思考を助け、作業を自動化し、クリエイティブな発想を刺激する、まさにゲームチェンジャーです。

このレッスンでは「AI」と「Googleドキュメント」という2つの強力なツールを組み合わせ「カフェ開業計画書」をゼロから作成する過程を通して、Googleドキュメントの基本的な操作から、AIを効果的に活用した企画書のコンセプト決定、本文構成、そして最終的な共有・公開までの一連の流れを実践的に習得しながら、文書作成のスピードと質を飛躍的に向上させる方法を学びます。

AI活用ポイント

このセクションでは、具体的なAIの活用ポイントはありませんが、AIが本講座全体の「効率化」と「創造性の向上」にいかに貢献するかを理解することが重要です。

AIは、例えば以下のような場面で皆さんの強力な助けとなります。

アイデア出しの効率化: 企画書作成の初期段階で、多様なアイデアを短時間で生み出す手助けをします。

構成の自動生成: 長文の文書の骨子や見出し案をAIに作成させることで、ゼロから考える手間を省きます。

文章の改善: より自然で、読みやすい文章になるよう、表現の修正や校正をサポートします。

このコンテンツを通じて、AIが単なるツールではなく、皆さんの創造性を刺激し、生産性を高める「パートナー」となることを体感できるでしょう。

まとめ

このセクションでは、本講座が「AIとGoogleドキュメントを組み合わせることで、文書作成スキルを劇的に向上させる」ことを目的としていることをお伝えしました。特に「カフェ開業計画書」を題材に実践的に学ぶことで、初心者の方でも着実にスキルを身につけていただける構成になっています。AIが皆さんの作業をいかに効率化し、創造性を高めるか、そのポテンシャルをぜひ感じ取ってください。

小テスト

問題1: 本講座で作成する実践的な文書のテーマは何ですか?

A. 論文

B. カフェ開業計画書

C. 会社の事業報告書

D. 個人のブログ記事

問題2: 本講座で「AI」と「Googleドキュメント」を組み合わせることで期待できる主なメリットは何ですか?(複数選択可)

A. 文章作成のスピードアップ

B. 読書量の増加

C. 文書の質の向上

D. プログラミングスキルの習得

コラム

AIとGoogleドキュメントがもたらす未来の働き方:なぜ今学ぶべきなのか?

私たちの仕事や学習の風景は、テクノロジーの進化によって目覚ましい変化を遂げています。特に、近年注目されているAI(人工知能)と、クラウドベースの文書作成ツールであるGoogleドキュメントの組み合わせは、まさに未来の働き方を体現する強力なツールセットと言えるでしょう。なぜ今、この二つのスキルを同時に学ぶことが重要なのでしょうか?

まず、Googleドキュメントの普及について考えてみましょう。インターネット環境さえあればどこからでもアクセスでき、複数人でのリアルタイム共同編集が可能なGoogleドキュメントは、リモートワークやチームコラボレーションが当たり前になった現代において、ビジネスの現場で不可欠なツールとなっています。議事録の作成、企画書の共同編集、プロジェクトの進捗管理など、その活用範囲は多岐にわたります。紙媒体やオフラインのソフトウェアでは実現が難しかった「いつでも、どこでも、誰とでも」という働き方を可能にし、情報共有のスピードを劇的に向上させました。

一方で、AIの進化は、人間の知的作業をサポートし、さらにその能力を拡張する可能性を秘めています。かつては人間が行っていた情報収集、アイデア出し、文章の要約、校正といった作業を、AIは驚くべき速度と精度でこなすことができます。例えば、企画書のコンセプトを考える際、AIにテーマや目的を伝えるだけで、複数のアイデアやキーワードを瞬時に提案してくれるでしょう。長文の資料を読む時間を短縮するために、AIに要点をまとめてもらうことも可能です。

この二つが融合することで、私たちはこれまでにないレベルの生産性と創造性を手に入れることができます。Googleドキュメント上でAIを活用すれば、企画書の骨子をAIに作ってもらい、その場で共同編集者が内容を肉付けし、さらにAIに文章表現の改善を依頼するといった、シームレスなワークフローが実現します。これにより、単に作業が速くなるだけでなく、より質の高いアウトプットを生み出すことに集中できる時間が生まれます。

従来の文書作成では、リサーチに時間をかけ、構成を練り、文章を書き、何度も推敲するという、時間と労力のかかるプロセスが必要でした。しかし、AIとGoogleドキュメントを組み合わせることで、これらのプロセスの多くを自動化、あるいは効率化できるようになります。これにより、私たちはより創造的な思考や、人間ならではの判断力、コミュニケーションに時間を割くことができるようになります。

このコンテンツは、まさにその「未来の働き方」を体験し、実践するための第一歩です。AIとGoogleドキュメントの基礎から応用までを、実践的な「カフェ開業計画書」の作成を通じて学ぶことで、皆さんはデジタル時代の新しいスキルセットを身につけることができます。それは、単に文書を作成する技術だけでなく、思考を整理し、情報を効率的に扱い、チームと協力して価値を生み出すための、汎用性の高いスキルとなるでしょう。

ステップ1 AI×Googleドキュメント活用の全体像

セクションの目的

このセクションでは、AIとGoogleドキュメントを組み合わせることで、文書作成のワークフローがどのように変化し、どんな可能性が広がるのかを全体像として理解します。効率的な文書作成のステップと、それぞれの段階でのAIの役割を明確にすることが目的です。

解説

AIとGoogleドキュメントを駆使することで、文書作成はよりスムーズで効率的なプロセスへと進化します。従来の文書作成が、情報収集、構成案作成、本文執筆、校正・推敲という各ステップで多くの時間と労力を要したのに対し、AIを導入することでこれらの作業が大幅に短縮・効率化されます。

具体的には、以下のようなワークフローを想定しています。

アイデア出し・企画コンセプトの明確化:

Googleドキュメント: 新規文書作成、キーワードのメモ書き

AI: 漠然としたアイデアから、具体的な企画コンセプト案やターゲット層の提案、競合分析のヒントなど、多角的な視点を提供し、企画の初期段階を強力にサポートします。

構成案・目次の作成:

Googleドキュメント: 見出し機能の活用

AI: 企画コンセプトに基づき、本文の論理的な構成案や詳細な目次案を自動生成します。これにより、ゼロから構成を考える手間が省け、論理的な文書作成の土台を迅速に構築できます。

本文の執筆・情報整理:

Googleドキュメント: テキスト入力、表や画像の挿入、書式設定

AI: 各セクションの見出しに基づき、本文のドラフトを生成したり、特定の情報(例:市場データ、顧客層の傾向)を要約したりすることができます。また、キーワードからの文章生成、表現のバリエーション提案も可能です。

校正・推敲・表現の改善:

Googleドキュメント: スペルチェック、変更履歴機能

AI: 生成された文章の文法チェック、誤字脱字の修正はもちろん、より自然でプロフェッショナルな表現への言い換え、冗長な箇所の削除、読み手の心に響く表現の提案など、文章の質を高めるための具体的なアドバイスを提供します。

情報の整理・可視化:

Googleドキュメント: 表やグラフの挿入、画像の配置、図形描画

AI: データからグラフのアイデアを提案したり、複雑な情報をわかりやすく図解するためのヒントを与えたりする間接的なサポートも期待できます。

共有・公開・フィードバック:

Googleドキュメント: 共有設定、コメント機能、ダウンロードオプション

AI: 共有する相手に合わせた要約文の作成をサポートするなど、スムーズな情報連携を助ける可能性があります。

このように、AIは単に文章を生成するだけでなく、企画の初期段階から最終的なアウトプットの質を高めるまで、あらゆる段階で皆さんの思考と作業をサポートする「アシスタント」として機能します。

AI活用ポイント

このセクションでお伝えするAIの活用ポイントは「AIが文書作成のあらゆる段階で、あなたの思考を加速し、作業を効率化するパートナーとなる」ということです。

今回の課題、「カフェ開業計画書」の作成では、以下のような場面でAIが活躍します。

企画コンセプトのブレインストーミング

「カフェ開業計画書を作成したい。どのようなコンセプトが良いか、ターゲット層、提供メニュー、内装のアイデアをいくつか提案してください。」

プロンプト例

あなたは経験豊富なカフェプロデューサーです。 「地域住民に愛される、サードプレイスとしてのカフェ」というコンセプトで、カフェ開業計画書を作成したいと考えています。 ターゲット層、提供メニューのアイデア(ドリンク、フード)、内装の雰囲気、店名の候補を3つずつ提案してください。 それぞれ、簡潔にポイントを述べてください。

実際にやってみよう

カフェ開業計画書:ノマドワーカーと地域住民を繋ぐコミュニティカフェ

この計画書は、「ノマドワーカーやフリーランスにも愛され、同時に地域住民にも親しまれるカフェ」というコンセプトに基づいています。生産性の高い作業環境と、地域に根ざした温かい交流の両立を目指します。

ターゲット層

1. ノマドワーカー・フリーランサー:高速Wi-Fi、電源、集中できる座席配置など、作業効率を上げる設備を重視する層です。長時間の滞在や、打ち合わせでの利用も想定します。

2. 地域住民(ビジネスパーソン・主婦層・学生など): 日常的に気軽に立ち寄れる雰囲気と、美味しいコーヒーや食事が求められます。友人とのランチ、ちょっとした休憩、勉強スペースとしての利用も考慮します。

3.情報交換や交流を求める層:ノマドワーカーと地域住民が自然に交流できるようなイベントや仕組みに興味を持つ層です。新たな繋がりやアイデアを求めて来店します。

提供メニューのアイデア

ドリンク

1. スペシャルティコーヒー:厳選した豆を使用し、バリスタが丁寧に淹れる高品質なコーヒーを提供します。ドリップコーヒー、エスプレッソ系、コールドブリューなど、多様なラインナップでコーヒー愛好家を惹きつけます。

2. 自家製クラフトドリンク:季節のフルーツを使った自家製シロップのソーダ、ハーブティー、スムージーなど、健康的で見た目にも美しいドリンクを提供します。インスタ映えも意識し、リフレッシュ効果も期待できます。

3. 集中力アップドリンク:抹茶ラテ、ほうじ茶ラテ、カフェインレスコーヒー、ハーブティーなど、集中力を高めたり、リラックス効果のあるドリンクを提供します。作業の合間の気分転換にも最適です。

フード

1. 片手で食べやすい軽食:ベーグルサンド、マフィン、スコーンなど、作業しながらでも手軽に食べられる軽食を中心に提供します。テイクアウト需要にも対応します。

2. 旬の食材を使ったデリプレート:地域で採れた新鮮な野菜をふんだんに使ったデリプレートやスープなど、ヘルシーで栄養バランスの取れたランチメニューを提供します。日替わりで飽きさせない工夫も凝らします。

3.こだわりスイーツ:自家製チーズケーキ、タルト、季節のフルーツを使ったパフェなど、食後のデザートや休憩時間に楽しめるような、少し贅沢なスイーツを提供します。地域住民のちょっとしたご褒美にもなります。

内装の雰囲気

1.機能性と快適性の両立: 高速Wi-Fi、十分な電源、様々なタイプの座席(集中できるカウンター席、打ち合わせにも使えるテーブル席、リラックスできるソファ席など)を配置します。長時間滞在でも疲れにくい椅子や照明を選定します。

2.木と緑を基調とした落ち着いた空間:木材を多用し、観葉植物を効果的に配置することで、温かくリラックスできる空間を演出します。自然光を取り入れ、明るく開放的な雰囲気を保ちます。

3.地域との繋がりを感じさせる要素:地元のアーティストの作品を展示したり、地域に関する情報発信ボードを設置したりするなど、地域に根ざしたカフェであることを視覚的に伝えます。地域住民が「自分たちの場所」と感じられるような工夫を凝らします。

店名の候補

1.結び木珈琲 (Musubigi Coffee):「結び木」という言葉は、人と人、地域と人を繋ぐ架け橋となるカフェのコンセプトを表現しています。温かみがあり、覚えやすい響きです。

2.アトリエ・ノマド (Atelier Nomad):「アトリエ」は創造性や作業空間を、「ノマド」は自由な働き方を想起させます。クリエイティブなノマドワーカーに響き、地域住民にとっても新鮮な響きがあります。

3.まちの灯りカフェ (Machi no Akari Cafe): 地域に根ざし、いつでも人々が安心して集える場所、温かい光のような存在でありたいという願いを込めています。親しみやすく、地域に愛されるカフェであることを示唆します。

構成案の自動生成

「カフェ開業計画書の構成案を作成してください。一般的な企画書の項目を網羅し、それぞれに簡単な説明を加えてください。」

プロンプト例

カフェ開業計画書の一般的な構成案を、ビジネスプランの観点から作成してください。 各項目について、どのような内容を記載すべきか簡潔に説明を加えてください。 具体的には、以下のような項目を含めてください:

1. エグゼクティブサマリー

2. 会社概要/店舗概要

3. 事業コンセプト

4. 市場分析

5. 競合分析

6. ターゲット顧客

7. 商品/サービス

8. マーケティング戦略

9. 運営計画

10. 財務計画

11. リスク分析

12. 資金調達

実際にやってみよう

カフェ開業計画書:ビジネスプランの構成案

カフェ開業計画書は、事業の実現可能性と成功への道筋を示す重要な書類です。ビジネスプランの観点から、一般的な構成案と各項目に記載すべき内容を簡潔に説明します。

1. エグゼクティブサマリー (Executive Summary)

計画書全体の要約。事業の目的、主要な戦略、ターゲット顧客、提供する価値、競合優位性、収益性、必要な資金などを簡潔にまとめ、読者が計画の全体像を素早く把握できるようにします。

2. 会社概要 / 店舗概要 (Company / Store Overview)

会社(または個人事業主)の基本情報、設立目的、ビジョン(将来の姿)、ミッション(果たすべき使命)、店舗の立地、開業日などを記載します。どのような理念のもとで事業を行うのかを明確にします。

3. 事業コンセプト (Business Concept)

どのようなカフェを目指すのか、その核となるアイデアや提供価値を具体的に説明します。ターゲット顧客にどのような体験やメリットを提供するのか、なぜそのカフェが必要とされるのかを明確にします。

4. 市場分析 (Market Analysis)

カフェ業界全体のトレンド、市場規模、成長性、顧客のニーズや消費行動などを調査し、その結果を記載します。出店エリアの人口動態、競合店の状況なども含め、市場の現状と将来性を分析します。

5. 競合分析 (Competitor Analysis)

主要な競合店を特定し、それぞれの強み、弱み、サービス内容、価格設定、顧客層などを詳細に分析します。自社のカフェが競合に対してどのような差別化を図り、優位性を確立するのかを明確にします。

6. ターゲット顧客 (Target Customers)

どのような顧客層を主な対象とするのかを具体的に記述します。年齢、性別、職業、ライフスタイル、興味関心、消費行動など、詳細なペルソナを設定し、その顧客層がカフェに何を求めているのかを深く理解していることを示します。

7. 商品 / サービス (Products / Services)

提供するドリンク、フード、その他のサービス(Wi-Fi、電源、イベントスペースなど)の詳細を記載します。それぞれのメニューの特徴、品質、価格設定、仕入れ先などを具体的に説明し、ターゲット顧客のニーズにどのように応えるのかを明確にします。

8. マーケティング戦略 (Marketing Strategy)

ターゲット顧客にカフェの存在を知ってもらい、来店を促すための具体的な戦略を立てます。広告宣伝(SNS、ウェブサイト、チラシなど)、プロモーション活動(オープンキャンペーン、ポイントカードなど)、広報活動、顧客関係管理(CRM)などを詳述します。

9. 運営計画 (Operational Plan)

カフェの日常的な運営に関する計画を記述します。店舗のレイアウト、設備、仕入れ・在庫管理、衛生管理、営業時間、人員体制(組織図、採用計画、教育計画)、サービスフローなどを具体的に説明します。

10. 財務計画 (Financial Plan)

事業の収益性、費用、資金の流れを数値で示します。開業資金の内訳、損益計算書(売上予測、原価、経費)、キャッシュフロー計算書、貸借対照表、損益分岐点分析、資金回収計画などを盛り込みます。

11. リスク分析 (Risk Analysis)

事業運営において発生しうる潜在的なリスク(競合の出現、経済状況の変化、人材不足、食中毒など)を特定し、それぞれのリスクに対する予防策や対応策を記述します。

12. 資金調達 (Funding Request)

事業の開始や拡大に必要な資金の総額、その使途(内装工事費、設備費、運転資金など)、そしてどのように資金を調達するのか(自己資金、金融機関からの借入、投資家からの出資など)を具体的に説明します。返済計画や投資家へのリターンなども含めます。

特定のセクションのドラフト作成

「上記構成案の『事業コンセプト』セクションについて、具体的な文章を作成してください。コンセプトは「地域に根ざした、人と人との繋がりを育む居心地の良いカフェ」とします。提供メニューは自家焙煎コーヒーと手作り焼き菓子、軽食です。」

プロンプト例

あなたは魅力的なカフェの事業コンセプトを説明する文章を作成する専門家です。 以下の情報に基づいて、「事業コンセプト」セクションの文章を作成してください。

コンセプト: 「地域に根ざした、人と人との繋がりを育む居心地の良いカフェ」

提供メニュー: 自家焙煎コーヒー、手作り焼き菓子、軽食

ターゲット: 地域住民、特に30代〜50代の女性やリモートワーカー

カフェの雰囲気: 温かみのある木目を基調とした、落ち着いた空間

特徴: ワークショップの開催や地域イベントとの連携を通じて、コミュニティハブとしての役割も担う。 読み手が共感し、訪れたくなるような具体的な表現を盛り込んでください。

実際にやってみよう

事業コンセプト

私たちは、単なるコーヒーショップではありません。地域に深く根ざし、人と人、そして人と地域との温かい繋がりを育む「居心地の良い止まり木」となるカフェを目指します。古民家を丁寧に再生した店内は、温かみのある木目を基調とし、訪れるすべての人を包み込むような落ち着いた空間を提供します。

特に、20代から40代のフリーランサーやノマドワーカーの方々には、高速Wi-Fiと電源を完備した快適なワーキングスペースを提供し、集中して仕事に取り組める環境を保証します。しかし、ここはただ作業をするだけの場所ではありません。一歩踏み出せば、地域住民との自然な交流が生まれる場でもあります。

自家焙煎の香り豊かなコーヒーが、あなたの作業の合間にホッと一息つく時間を提供します。また、丁寧に手作りした焼き菓子や軽食は、小腹を満たすだけでなく、心まで温めてくれるでしょう。さらに、地元のお店や農家から仕入れたこだわりの商品を取り扱うことで、地域の魅力を発信し、生産者と消費者、そしてカフェを訪れる人々との新たな接点を創出します。

私たちは、このカフェがビジネスと地域を繋ぐハブとなり、新しいアイデアが生まれ、異なる背景を持つ人々が自由に交流し、互いに刺激し合える場所となることを願っています。仕事に集中したい時も、地域の人々と語らいたい時も、誰もが「ただいま」と言いたくなるような、あなたにとっての「特別な日常」を提供します。

これらのプロンプトはあくまで一例です。皆さんがAIに何を求めているの

か、具体的に指示することで、より望む結果を得られるようになります。

まとめ

このセクションでは、AIとGoogleドキュメントを組み合わせた際の文書作成の全体像と、各ステップにおけるAIの役割を学びました。AIは単なる自動生成ツールではなく、企画の初期段階から最終的な品質向上まで、多岐にわたるサポートを提供してくれる「アシスタント」であることを理解しました。特に、具体的なプロンプト例を通して、どのようにAIを活用すれば良いかのイメージを掴んでいただけたと思います。

小テスト

問題1: AIとGoogleドキュメントを組み合わせた文書作成のワークフローにおいて、AIが最も初期の段階でサポートできることは何ですか?

A. 最終的な誤字脱字の修正

B. 企画のコンセプトやアイデア出し

C. 作成済みの文書の共有設定

D. 表やグラフの作成

問題2: 以下のプロンプトは、AIに何を依頼していると推測できますか?

「カフェ開業計画書の一般的な構成案を、ビジネスプランの観点から作成してください。各項目について、どのような内容を記載すべきか簡潔に説明を加えてください。」

A. 本文の校正

B. 企画書の目次や構成の提案

C. 画像の挿入方法の解説

D. 財務計画の自動計算

コラム

AIは敵?味方?「思考の増幅装置」として捉えよう!

AIって、なんだか怖いイメージがありますよね。「仕事を奪われちゃうんじゃないか…」って心配になる人もいるかもしれません。でも、AIは決して怖い敵ではないんです。むしろ、私たちの考えをパワーアップしてくれる、すごい道具だと考えるといいかもしれません。

生成AIって何がすごいの?

AI、特に最近話題の「生成AI」は、文章を作ったり、絵を描いたりするのが得意です。まるで魔法みたいですよね。でも、AIはまだ完璧ではありません。私たちが思っていることを全部理解できるわけではないですし、ゼロから新しいものを生み出すのは苦手なんです。

だから、「AIに全部お任せ!」というのはちょっと違うんですね。AIは、あくまで私たちが「こうしてほしい」と指示したことを、一生懸命やってくれる道具なんです。

「思考の増幅装置」ってどういうこと?

じゃあ、「思考の増幅装置」ってどういうことでしょうか?それは、AIを自分の頭の一部みたいに使うということです。例えば、

アイデア出し: 「こんなテーマで何かアイデアないかな?」とAIに聞いてみると、自分では思いつかなかった面白いアイデアをたくさん提案してくれるかもしれません。

情報整理: たくさんの情報を集めて、それを整理するのが大変な時、AIに手伝ってもらうと、あっという間にわかりやすくまとめてくれます。

文章構成: 長い文章を書くのが苦手な人も、AIに「こんな内容の文章を書きたいんだけど、どういう順番で書けばいいかな?」と聞けば、良い構成を教えてくれます。

このように、AIは私たちの考えを広げたり、整理したり、文章を組み立てたりするのを手伝ってくれる、まるで頭脳をパワーアップしてくれる道具なんです。

AIを使いこなす3つのポイント

AIを上手に使うためのポイントは3つあります。

具体的に指示する: AIに「何か面白いことやって」とだけ言っても、AIは何をすればいいかわかりません。「〇〇について、〇〇の形式で、〇〇を含めて、3つアイデアを出して」のように、具体的に指示することが大切です。

対話的に利用する: 一回で完璧な答えが出なくても、諦めないでください。「もっと詳しく教えて」「別の視点で見せて」「ここを修正して」のように、AIと何度もやり取りすることで、理想の答えに近づけることができます。

最終判断は人間が行う: AIが作ったものは、あくまで「提案」です。内容が正しいか、表現は適切か、そして何よりも「本当に伝えたいこと」がちゃんと反映されているか、最後にチェックするのは私たち人間です。

AIは未来のパートナー!

AIは、私たちの仕事を奪う敵ではなく、私たちの能力を底上げしてくれる、頼もしいパートナーです。AIを上手に使って、もっとクリエイティブなこと、もっと大切なことに時間を使えるようにしましょう。これからの時代、AIを「思考の増幅装置」として使いこなせる人が、きっと活躍できるはずです。ぜひ、色々試してみてくださいね。

ステップ2 Googleドキュメント基礎設定と基本操作

セクションの目的

このセクションでは、Googleドキュメントを効果的に使うための基本的な設定と、文書作成の基盤となる操作方法を習得します。特に、文書作成の効率を上げるための初期設定や、共同編集の準備について理解を深めます。

解説

Googleドキュメントは、ウェブブラウザ上で動作する非常に便利な文書作成ツールです。インターネット環境とGoogleアカウントがあれば、いつでもどこでもアクセスし、文書の作成・編集・共有が可能です。ここでは、まず新規文書の作成から、基本的なインターフェースの理解、そして共同編集を始める前に知っておきたい設定について解説します。

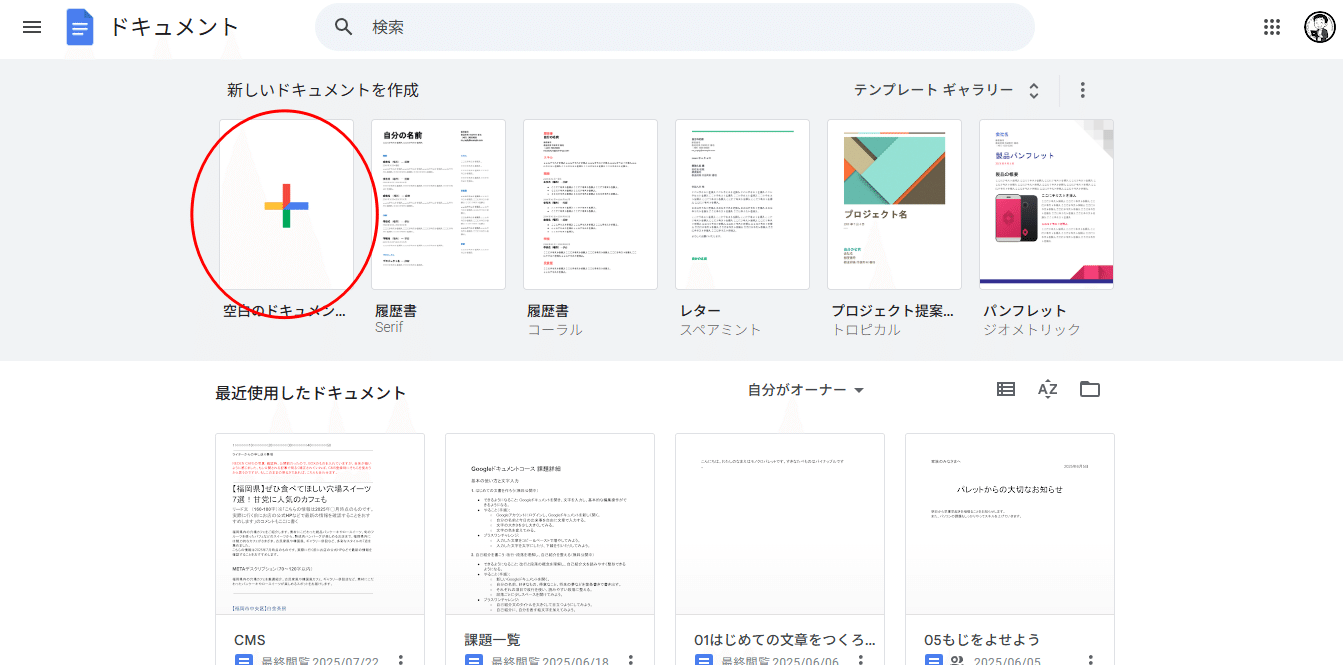

新規文書の作成

Googleドキュメントを始めるには、まず新しい文書を作成することからスタートします。

Googleドキュメントのトップページへアクセス

ウェブブラウザで「Googleドキュメント」と検索するか、直接 docs.google.com にアクセスします。

Googleアカウントにログインしていない場合は、ログインを求められます。

新しい文書の作成:

Googleドキュメントのトップページで、左上にある「空白」のアイコン(+ マーク)をクリックします。

すぐに新しい空白の文書が作成され、編集画面が表示されます。

これで、皆さんの「カフェ開業計画書」の作成準備が整いました!

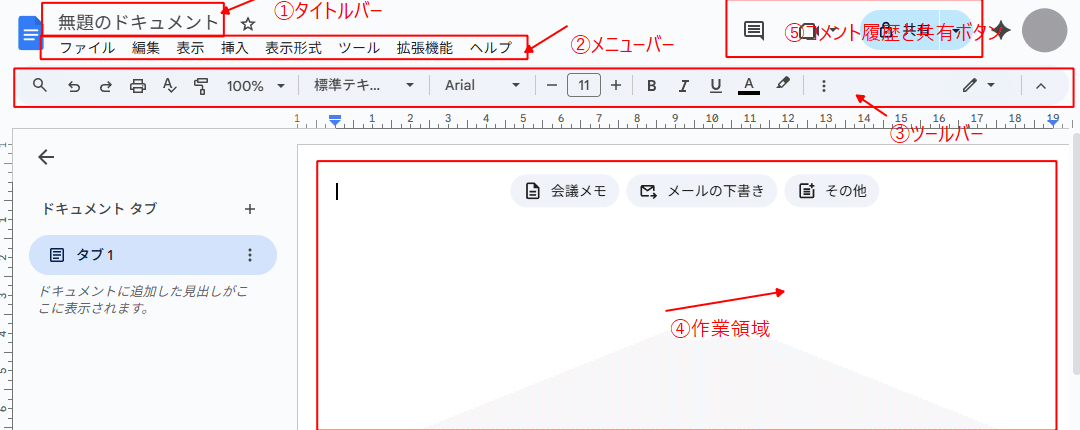

インターフェースの確認

新しい文書が開いたら、Googleドキュメントの主要なインターフェースを確認しましょう。

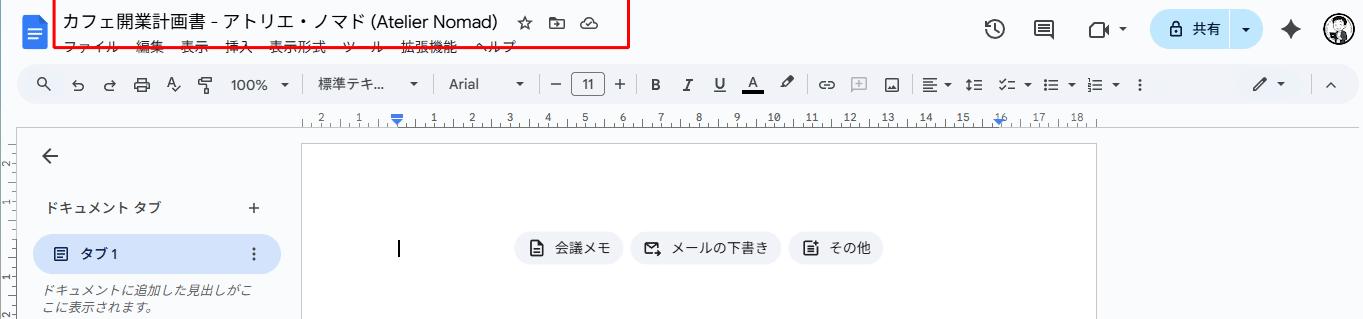

タイトルバー: 文書の一番左上にある「無題のドキュメント」と表示されている部分です。ここをクリックして、文書のタイトルを変更できます。今回は「カフェ開業計画書 - あなたのカフェ名」などと入力してみましょう。

メニューバー: 「ファイル」「編集」「表示」などの項目が並んでいます。ここから、ファイルの保存、印刷、共有設定など、文書全体に関わる操作を行います。

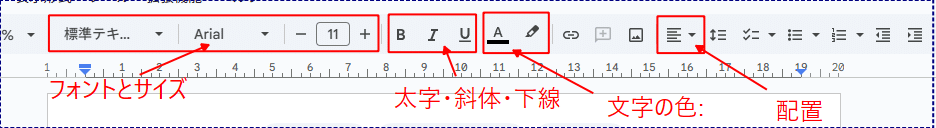

ツールバー: メニューバーの下にあり、文字のフォント、サイズ、色、太字・斜体、箇条書き、インデントなど、書式設定に関するアイコンが並んでいます。ワードプロセッサーに慣れている方なら、直感的に操作できるでしょう。

作業領域: 文書の内容を実際に記述する広い白いスペースです。

コメント履歴と共有ボタン: 右上には「コメント履歴」アイコンと「共有」ボタンがあります。これらは共同編集において非常に重要な機能です。

初期設定と共同編集の準備

Googleドキュメントは共同編集に特化していますが、始める前にいくつかの設定を確認しておくとスムーズです。ドキュメント名の変更

先ほど触れた通り、上部の「無題のドキュメント」をクリックして、具体的な名前に変更しましょう。例えば、「カフェ開業計画書_夢カフェ」など。これにより、後から探すのが容易になります。保存

Googleドキュメントは、編集内容が自動的にGoogleドライブに保存されます。そのため、手動で「保存」ボタンを押す必要はありません。インターネット接続があれば、常に最新の状態が保たれます。オフライン設定(必要に応じて)

インターネット接続がない場所でも編集したい場合は、事前にオフライン設定をしておく必要があります。

「ファイル」メニュー > 「オフラインで使用可能にする」を選択します。(ただし、この機能はパソコンのGoogle Chromeブラウザでのみ利用可能です。詳細はGoogleのヘルプを参照してください。)テキストの入力と修正

通常の文書作成ソフトウェアと同じように、作業領域に直接文字を入力できます。カーソルを移動させたり、BackspaceキーやDeleteキーで文字を削除したりできます。基本的な書式設定

フォントとサイズ: ツールバーからフォントの種類やサイズを変更できます。

太字・斜体・下線: 文字を選択し、ツールバーの B(太字)、I(斜体)、U(下線)アイコンをクリックします。

文字の色: 文字を選択し、ツールバーの A の下の色アイコンをクリックして色を選びます。

配置: 左揃え、中央揃え、右揃え、両端揃えのアイコンでテキストの配置を変更できます。

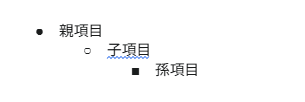

高度な書式設定:箇条書きとインデント

企画書では、情報を整理して分かりやすく提示するために、箇条書きやインデントを効果的に使うことが重要です。

箇条書きの挿入:箇条書きにしたい行の先頭にカーソルを置くか、箇条書きにしたい複数の行を選択します。

ツールバーにある以下のいずれかの箇条書きアイコンをクリックします。

・箇条書きリスト: 黒丸(・)などの記号を使ったリストを作成します。

・番号付きリスト: 数字(1., 2., 3.)を使ったリストを作成します。アイコンをクリックすると、選択した行が箇条書きになります。

新しい行でEnterキーを押すと、自動的に次の箇条書きの項目が作成されます。

インデントの調整(箇条書き以外にも適用):

箇条書きだけでなく、通常の段落でもインデント(行頭の字下げ)を調整できます。

インデントを変更したい段落にカーソルを置くか、複数の段落を選択します。

・ツールバーの「インデントを増やす」アイコンをクリックすると、インデントが深くなります。

・「インデントを減らす」アイコンをクリックすると、インデントが浅くなります。

また、ルーラー(定規)上にあるインデントマーカーをドラッグして、手動で細かく調整することも可能です。

AI活用ポイント

このセクション自体では、Googleドキュメントの基本操作が中心のため、直接的なGemini AIの活用は少ないです。しかし、文書名を決めたり、これから書く内容の方向性を再確認する際に、AIを活用してアイデアを広げることができます。

例えば、まだカフェの具体的なコンセプトが固まっていない状態でドキュメント名を決めかねる場合、AIにヒントを求めることができます。

プロンプト例(カフェ名のアイデア出し)

私は新しくカフェを開業する予定です。

ターゲットは20代〜30代の女性で、コンセプトは「都会の喧騒を忘れさせる、隠れ家のような癒し空間」です。

このようなコンセプトに合った、おしゃれで覚えやすいカフェの店名を5つ提案してください。

各店名には、なぜその名前が良いと思うのか簡潔な説明も加えてください。

このようにAIにアイデア出しをさせることで、文書作成の初期段階からスムーズに作業を進めることができます。ここで得られたアイデアを文書名に反映させたり、今後の企画書内容に活かしたりすることが可能です。

まとめ

このセクションでは、Googleドキュメントの新規文書作成方法、基本的なインターフェースの確認、そして文書名の変更や自動保存といった初期設定と共同編集の準備について学びました。Googleドキュメントは自動保存されるため、作業中断の心配がなく、いつでも最新の状態が保たれるのが大きな利点です。また、この段階からAIを活用して、文書のタイトルや方向性に関するアイデアを出すことができることも理解しました。

小テスト

問題1: Googleドキュメントで新しく空白の文書を作成する際にクリックするアイコンはどれですか?

A. フォルダアイコン

B. 共有アイコン

C. 「空白」のアイコン(+ マーク)

D. プリンターアイコン

問題2: Googleドキュメントで作成した文書は、どこに自動的に保存されますか?

A. パソコンのローカルドライブ

B. USBメモリ

C. Googleドライブ

D. サーバー上の共有フォルダ

コラム

Googleドキュメントってすごい!働き方が変わる秘密

「Googleドキュメント」って聞いたことありますか?ただの無料の文章作成ソフト?それとも、学校で使うパソコンに入ってるWordみたいなもの?実は、Googleドキュメントはただの文章作成ソフトじゃないんです。インターネットを使って、いつでもどこでもみんなで一緒に作業できる、すごい秘密があるんです。この秘密が、私たちの働き方や勉強の仕方を大きく変えようとしているんです。

いつでも、どこでも、どのスマホからでも使える!

昔の文章作成ソフトは、特定のパソコンにしか入っていませんでした。だから、そのパソコンがないと作業できなかったんです。でも、Googleドキュメントは、インターネット上にデータが保存されるので、パソコンでも、スマホでも、タブレットでも、どの機械からでも同じ文書を見たり、編集したりできるんです。

例えば、家で宿題を始めて、電車の中でスマホでちょっと確認して、学校のパソコンで続きをやる、なんてこともできます。急にレポートを直さないといけなくなった時も、どこにいても対応できるので、すごく便利ですよね。

みんなで一緒に編集!情報共有がスムーズに

Googleドキュメントの一番すごいところは、みんなで一緒に編集できることです。一つの文書を、みんなで同時に開いて、リアルタイムで編集できるんです。誰がどこを編集しているのかも、カーソルの動きでわかるので、間違って上書きしちゃう心配もありません。

コメント機能を使えば、「ここ、もっと詳しく書いてほしいな」とか、「この部分、どういう意味?」みたいに、特定の場所にコメントを送ることも簡単にできます。

例えば、文化祭の企画書をみんなで作るとします。役割分担して、お店の担当は出店の計画を、広報担当はポスターのデザインを、みたいに、みんなで同時に作業を進めることができるんです。メールでファイルを送ったり、バージョンを管理したりする手間がなくなるので、情報共有がすごくスムーズになります。会議中にみんなで同じドキュメントを開いて、その場で意見を出し合いながら内容を修正していく、なんてこともできます。

自動保存で安心!過去のバージョンにも戻れる!

「あっ!保存するの忘れちゃった!」って経験、誰でもありますよね。Googleドキュメントなら、そんな心配はいりません。編集した内容は、数秒ごとに自動的にインターネット上に保存されるので、パソコンが急に止まったり、アプリが落ちたりしても、作業した内容が消えちゃうことはありません。

さらに便利なのが、「バージョン履歴」機能です。文書が編集されるたびに、その履歴が自動的に記録されるので、いつでも過去のバージョンに戻すことができます。「あれ?さっきのバージョンの方が良かったかも…」って時も、すぐに戻せるんです。誰がいつ、どこを編集したのかも確認できるので、みんなで作業する時も安心です。

Googleドキュメントは未来の道具!

Googleドキュメントは、ただの文章作成ソフトではなく、今の時代にぴったりの、みんなで協力して作業するための強力な道具です。インターネットの力を借りて、いつでもどこでも、みんなで一緒に作業できるGoogleドキュメントを使いこなせば、勉強や仕事がもっと楽しく、もっと効率的になるはずです。ぜひ、Googleドキュメントを試してみてくださいね。

ステップ3 AIを使った企画書コンセプトの決定

セクションの目的

このセクションでは、企画書作成における最も重要なステップの一つであるコンセプト決定において、AIをどのように活用し、効果的なアイデア出しや方向性の明確化を行うかを学びます。漠然としたアイデアから、具体的なコンセプトへと落とし込む手法を習得することが目的です。

解説

企画書を作成する際、まず何よりも大切なのが、その企画の「コンセプト」を明確にすることです。コンセプトが曖昧だと、いくら内容を充実させても、読み手に意図が伝わりにくく、説得力に欠けてしまいます。しかし、ゼロから魅力的なコンセプトを考えるのは、時に難しいものです。

ここでAIが強力なサポート役となります。AIは、与えられた情報をもとに、多角的な視点からアイデアを提案したり、情報の整理を助けたりすることで、皆さんの思考プロセスを加速させます。

企画の初期アイデアをAIにインプットする

まずは、皆さんが頭の中で考えているカフェのアイデアや、ぼんやりとしたイメージをAIに伝えてみましょう。具体性がなくても大丈夫です。AIは、その断片的な情報から、質問を投げかけたり、関連する情報を提供したりして、皆さんの思考を深める手助けをしてくれます。

(例)あなたのカフェの初期アイデア

場所:駅前だけど少し路地裏に入ったところ

雰囲気:落ち着いていて、本が読めるよう

提供したいもの:美味しいコーヒー、手作りのケーキ

ターゲット:一人でゆっくり過ごしたい人、読書が好きな人AIにコンセプト案を提案してもらう

初期アイデアをAIに伝え、具体的なコンセプト案をいくつか提案してもらいましょう。重要なのは、AIに「どのような役割」を期待し、「どのような情報」を渡すかです。

プロンプトのポイント:

役割を与える: AIに専門家(例:カフェプロデューサー、マーケティングコンサルタントなど)の役割を与えることで、より的確で質の高い回答を引き出しやすくなります。

現状の情報を明確に伝える: どんなカフェを作りたいのか、現時点で考えていることを具体的に伝えます。

求めるアウトプットを明確にする: いくつ提案が欲しいのか、どのような要素を含めてほしいのかを具体的に指定します。

AI活用プロンプト例:

あなたは経験豊富なカフェプロデューサーです。

私が考えているカフェの初期アイデアは以下の通りです。

・場所: 駅前の少し路地裏に入った場所

・雰囲気: 落ち着いていて、本が読めるような空間

・提供したいもの: 自家焙煎の美味しいコーヒー、日替わりの手作りケー

・ターゲット: 一人でゆっくり過ごしたい人、読書が好きな人、静かな環境で集中したいリモートワーカー

これらの情報に基づいて、以下の要素を含むカフェのコンセプト案を3つ提案してください。

1.コンセプト名(キャッチーなものが望ましい)

2.コンセプトの概要(具体的なサービス内容や顧客体験を含む)

3.ターゲット顧客のより詳細なペルソナ

4.なぜこのコンセプトが魅力的か(ユニークな点、競合との差別化ポイント)

実際にやってみよう

新規カフェコンセプト案

私がプロデュースするカフェの初期アイデアに基づき、3つのコンセプト案を提案します。

ーーーーー

コンセプト名:「知と創造のライブラリーカフェ」

コンセプトの概要

このカフェは、静かで集中できる環境を求める人々、特に**読書愛好家やリモートワーカーのための「知の図書館」**です。店内はまるで書斎のように落ち着いた雰囲気で、利用者は時間を気にせず読書や仕事に没頭できます。一方で、日替わりで地元のカフェやケーキ屋が出店し、多様な味が楽しめる「食のセレクトショップ」としての顔も持ちます。将来的には、独立を目指すカフェオーナーの卵が月替わりで出店できるスペースも提供し、彼らの挑戦を支援します。また、リモートワーカー向けのスキルアップセミナーや交流イベントを定期的に開催しワーカー同士やクライアントとの新たな繋がりを生み出す「創造のハブ」としての機能も提供します。高品質なコーヒーと厳選された本に囲まれ、時に美味しい出会いを楽しみながら、知的好奇心と生産性を満たせる唯一無二の空間です。

ターゲット顧客のより詳細なペルソナ

名前: 山田 健太(30歳)

職業: Webデザイナー(フリーランス)

ライフスタイル: 都心から少し離れた郊外に住み、週の半分は自宅でリモートワーク。集中できる場所を探しているが、図書館では飲食ができない点に不満。カフェでは周りの喧騒が気になり、長居しにくいと感じている。休日は読書や美術館巡りを好み、知的な刺激を求めている。

カフェに求めるもの: 静かで集中できる作業環境、高速Wi-Fiと電源、美味しいコーヒー、軽食、そして時には新しいインスピレーションや仕事の繋がり。

なぜこのコンセプトが魅力的か

公共交通機関でのアクセスと駐車場を両立させる立地と「静かに集中できる空間」というニーズに特化することで、読書や作業に没頭したい層に強く響きます。 地元店の出店や未来のカフェオーナー支援は、単なる飲食提供にとどまらない地域貢献とコミュニティ形成の場となり、話題性も創出します。ワーカー同士やクライアントとの交流機会を設けることで、フリーランスが抱える孤立感やビジネスチャンスの少なさといった課題を解決し、利用者のロイヤリティを高めます。これにより、一般的なカフェとは一線を画した「知的な生産性と交流を両立させるユニークなサードプレイス」としての地位を確立できます。

ーーーーー

コンセプト名:「縁側ワーキングハウス」

コンセプトの概要

「縁側ワーキングハウス」は、日本家屋の「縁側」が持つ、内と外、人と人、そして仕事とくつろぎの境界を曖昧にする温かい空間をイメージしています。このカフェは、集中して作業できるエリアと、リラックスして読書や交流ができるエリアを緩やかに区切ることで、多様なニーズに応えます。地元カフェやケーキ屋の日替わり出店は、利用者に毎日新鮮な「おもてなし」を提供し、地域の魅力を再発見するきっかけとなります。同時に、**「未来のカフェオーナー育成プログラム」**として、これから開業を目指す人々が月替わりで自身のコンセプトを試せる出店スペースを提供します。リモートワーカー向けには、オンラインサロン形式の交流イベントやスキルシェア会を開催し、仕事の悩みや情報を共有できる「縁」を育みます。

ターゲット顧客のより詳細なペルソナ

名前: 佐藤 恵美(35歳)

職業: 広報担当(リモートワーク中心)

ライフスタイル: 子どもが小学生になり、在宅での仕事が増えたが、家では集中しにくい。カフェは好きだが、賑やかな場所は苦手。仕事の合間にリラックスできる空間や、たまには他のリモートワーカーと情報交換できる場所を探している。地元の美味しいものにも興味がある。

カフェに求めるもの: 適度な静けさのある作業環境、気分転換になる美味しいコーヒーやスイーツ、他のリモートワーカーとのゆるやかな繋がり、そして気軽に立ち寄れる安心感。

なぜこのコンセプトが魅力的か

「縁側」というコンセプトは、日本の文化的な温かみと、現代の働き方であるリモートワークを融合させたユニークな魅力を持ちます。公共交通機関と駐車場を兼ね備えることで、幅広い層のアクセスが容易になります。地元店の出店は、地域経済への貢献と同時に、来店客に飽きさせない新鮮なメニューを提供し、リピートを促します。将来のカフェオーナー支援は、単なるビジネスとしてだけでなく、地域活性化と人材育成という社会貢献的な側面を持ち、メディア露出の機会も増えるでしょう。これにより、単なる作業場所ではなく、「心が和み、新しいご縁が生まれる場所」として記憶に残るカフェを目指します。

ーーーーー

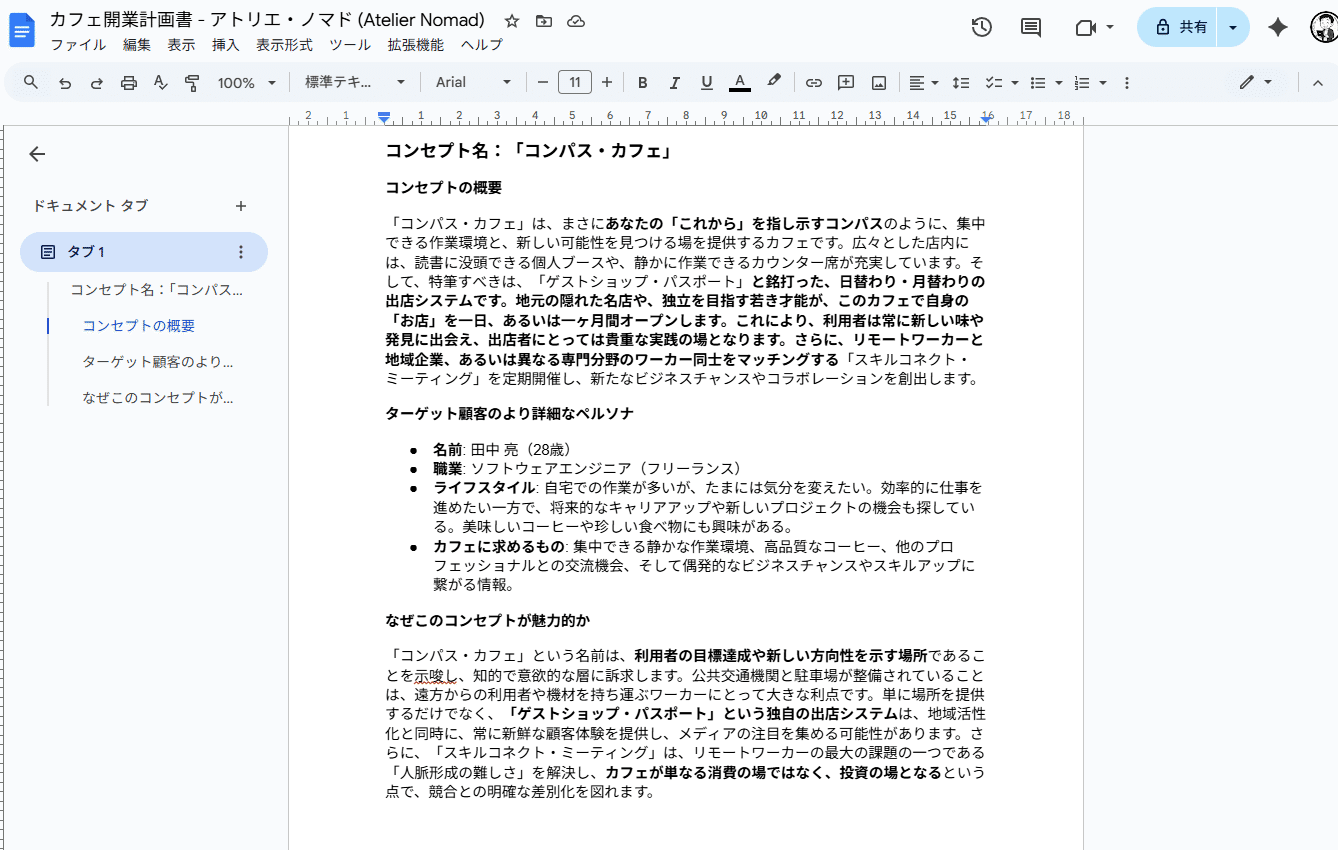

コンセプト名:「コンパス・カフェ」

コンセプトの概要

「コンパス・カフェ」は、まさにあなたの「これから」を指し示すコンパスのように、集中できる作業環境と、新しい可能性を見つける場を提供するカフェです。広々とした店内には、読書に没頭できる個人ブースや、静かに作業できるカウンター席が充実しています。そして、特筆すべきは、「ゲストショップ・パスポート」と銘打った、日替わり・月替わりの出店システムです。地元の隠れた名店や、独立を目指す若き才能が、このカフェで自身の「お店」を一日、あるいは一ヶ月間オープンします。これにより、利用者は常に新しい味や発見に出会え、出店者にとっては貴重な実践の場となります。さらに、リモートワーカーと地域企業、あるいは異なる専門分野のワーカー同士をマッチングする「スキルコネクト・ミーティング」を定期開催し、新たなビジネスチャンスやコラボレーションを創出します。

ターゲット顧客のより詳細なペルソナ

名前: 田中 亮(28歳)

職業: ソフトウェアエンジニア(フリーランス)

ライフスタイル: 自宅での作業が多いが、たまには気分を変えたい。効率的に仕事を進めたい一方で、将来的なキャリアアップや新しいプロジェクトの機会も探している。美味しいコーヒーや珍しい食べ物にも興味がある。

カフェに求めるもの: 集中できる静かな作業環境、高品質なコーヒー、他のプロフェッショナルとの交流機会、そして偶発的なビジネスチャンスやスキルアップに繋がる情報。

なぜこのコンセプトが魅力的か

「コンパス・カフェ」という名前は、利用者の目標達成や新しい方向性を示す場所であることを示唆し、知的で意欲的な層に訴求します。公共交通機関と駐車場が整備されていることは、遠方からの利用者や機材を持ち運ぶワーカーにとって大きな利点です。単に場所を提供するだけでなく、「ゲストショップ・パスポート」という独自の出店システムは、地域活性化と同時に、常に新鮮な顧客体験を提供し、メディアの注目を集める可能性があります。さらに、「スキルコネクト・ミーティング」は、リモートワーカーの最大の課題の一つである「人脈形成の難しさ」を解決し、カフェが単なる消費の場ではなく、投資の場となるという点で、競合との明確な差別化を図れます。

3. AIの提案を評価・深掘りする

AIが提案したコンセプト案を読んで、どれが最も自分の理想に近いか、あるいは実現可能性が高いかを評価します。もし、しっくりくるものがなければ、さらにAIに質問を投げかけたり、条件を付け加えたりして、深掘りしていきます。

(例)AIの提案を受けての思考例:

「A案の『「知と創造のライブラリーカフェ』は良いけど、もっと都会的な雰囲気にしたいな。」

「B案の『縁側ワーキングハウス』は魅力的。具体的にどんな内装が良いか、AIにもっとアイデアをもらってみよう。」

「C案の『コンパス・カフェ』のターゲットは良いけど、フードメニューが少なすぎるかも。軽食も充実させたいな。」

このように、AIからの提案を鵜呑みにせず、自分の思考を深めるための材料として活用することが重要です。AIとの対話を通じて、コンセプトを洗練させていきましょう。

4. 最終的なコンセプトを決定し、Googleドキュメントに記載する

AIとの対話を経て、最も納得のいくコンセプトが固まったら、それをGoogleドキュメントの企画書冒頭に明確に記載します。このコンセプトが、今後の企画書全体の方向性を決定づける羅針盤となります。

Googleドキュメントでの記載ポイント:

冒頭に配置: 企画書の顔となる部分なので、最も目立つ場所に記載します。

簡潔かつ魅力的に: 一文でコンセプトの核が伝わるように工夫しましょう。

具体的なイメージを喚起する: 読み手がカフェを訪れたくなるような言葉選びが重要です。

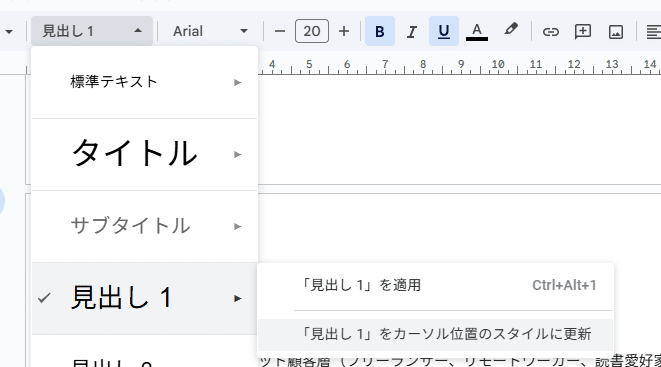

見出しスタイルのカスタマイズと更新

Googleドキュメントの見出しは、デフォルトのスタイル(フォント、サイズ、色など)が設定されていますが、これを自分の好みに合わせてカスタマイズし、文書全体に適用することができます。これにより、ブランドイメージに合わせた統一感のある企画書を作成できます。

スタイルのカスタマイズ手順:

まず、カスタマイズしたい見出しのスタイル(例:見出し1)が適用されているテキスト(例:「エグゼクティブサマリー」)を選択します。

そのテキストに対して、変更したい書式設定(フォントの種類、サイズ、色、太字、斜体、行間など)をツールバーを使って適用します。

例: フォントを「游ゴシック」、サイズを「20pt」、色を「青」に変更し、太字にする。

書式設定を変更したテキストを選択したまま、ツールバーの左端にあるスタイルドロップダウンメニュー(現在「見出し1」と表示されているはずです)をクリックします。

表示されるメニューから、「見出し1 をカーソル位置の書式に更新」を選択します。

これにより、先ほど設定した書式が「見出し1」の新しいデフォルトスタイルとして保存されます。

AI活用ポイント

このセクションのAI活用ポイントは、「AIをブレインストーミング(複数人で自由に意見を出し合い、新しいアイデアを生み出すための集団発想法)のパートナーとして活用し、多角的な視点からコンセプト案を引き出す」ことにあります。

AIは、私たち人間が持つ知識や経験を超えて、膨大なデータから関連性の高い情報を抽出し、新たな組み合わせを提案することができます。これにより、自分一人では思いつかないようなユニークなアイデアや、市場のニーズに合致したコンセプトを発見できる可能性が高まります。

具体的なプロンプト活用のヒント:

制約条件を加える: 「予算は抑えめに」「SNSでバズるような」「サステナブルな要素を取り入れたい」など、具体的な制約や希望を追加することで、より絞り込まれた提案が得られます。

ネガティブチェック: 提案されたコンセプトに対し、「このコンセプトの弱点は?」「考えられるリスクは?」など、批判的な視点での意見を求めることで、より堅牢なコンセプトにブラッシュアップできます。

競合との比較: 「このコンセプトは、〇〇(競合店名)と比べてどのような差別化が図れますか?」と質問することで、独自の強みを明確にする手助けにもなります。

まとめ

このセクションでは、企画書作成において最も重要な「コンセプト決定」のプロセスでAIを効果的に活用する方法を学びました。AIに具体的な役割を与え、初期アイデアをインプットすることで、多角的なコンセプト案を引き出すことが可能です。AIの提案を鵜呑みにせず、自身の思考を深めるための材料として対話的に活用し、最終的に魅力的なコンセプトをGoogleドキュメントに明確に記載する重要性を理解しました。

小テスト

問題1: 企画書作成において、AIをコンセプト決定に活用する最大のメリットは何ですか?

A. 企画書の自動保存ができること

B. 競合店のSNSアカウントを自動でフォローすること

C. 漠然としたアイデアから、多角的なコンセプト案を引き出せること

D. カフェの内装を自動でデザインすること

問題2: AIにコンセプト案を提案してもらう際のプロンプトで、より質の高い回答を得るために重要なポイントは何ですか?(複数選択可)

A. 自分の好きなカフェの名前をたくさん書くこと

B. AIに専門家(例:カフェプロデューサー)の役割を与えること

C. 現時点で考えているカフェの情報を具体的に伝えること

D. 求めるコンセプト案の数や要素を明確に指定すること

コラム

プロンプトエンジニアリングの基礎:AIを「賢い相棒」にするための会話術

AI、特にGeminiのような大規模言語モデル(LLM)は、私たちの言葉を理解し、様々なタスクを実行する能力を持っています。しかし、その能力を最大限に引き出すためには、単に質問を投げかけるだけでなく、AIが理解しやすい形で「指示」を出す技術、つまりプロンプトエンジニアリングが非常に重要になります。この技術は、AIを単なるツールから、あなたの「賢い相棒」へと進化させるための会話術と言えるでしょう。

プロンプトエンジニアリングと聞くと難しそうに聞こえるかもしれませんが、基本は人間同士のコミュニケーションと変わりません。相手に何かを依頼する際に、明確な目的、状況説明、期待する結果を具体的に伝えるのと同じです。

なぜプロンプトエンジニアリングが重要なのか?

AIは、私たちが与えたプロンプト(指示文)に基づいて、膨大な学習データの中から最も適切だと思われる情報を組み合わせて回答を生成します。したがって、プロンプトが曖昧だったり、情報が不足していたりすると、AIは私たちの意図を正確に読み取ることができず、期待外れな回答しか返ってこない、という事態に陥りやすくなります。

「AIは使えない」「AIの回答は的外れだ」と感じる原因の多くは、実はプロンプトの出し方にあることが多いのです。適切なプロンプトを作成できるようになれば、AIの可能性は無限に広がります。

良いプロンプトの4つの要素

効果的なプロンプトを作成するための基本的な要素を以下に示します。

役割 (Role): AIに「どのような立場で回答してほしいか」を明確に伝えます。

例:「あなたは経験豊富なカフェプロデューサーです。」「あなたはWebサイトのコピーライターです。」

これにより、AIはその分野の専門家としての知識や視点を用いて回答を生成しようとします。

タスク (Task): AIに「何をしてほしいか」を具体的に指示します。

例:「カフェのコンセプト案を3つ提案してください。」「企画書の目次を作成してください。」

タスクが具体的であればあるほど、AIは迷わずに作業を進められます。

文脈/制約 (Context/Constraint): AIがタスクを実行するために必要な背景情報や、満たすべき条件を伝えます。

例:「ターゲットは20代〜30代の女性で、都会の喧騒を忘れさせるような空間がコンセプトです。」「文字数は200字以内、箇条書きでお願いします。」

文脈を与えることで、AIはより文脈に即した適切な回答を生成します。制約は、出力の形式や量をコントロールするのに役立ちます。

出力形式 (Output Format): AIに「どのような形式で回答してほしいか」を指定します。

例:「リスト形式でお願いします。」「表形式で、各項目に説明を加えてください。」「500文字以内の文章でまとめてください。」

これにより、得られた回答をすぐに活用しやすい形にすることができます。

プロンプトエンジニアリングの実践:対話を通じて磨く

一度で完璧なプロンプトを作成できるとは限りません。AIとの対話は、まるで人間との共同作業のように、試行錯誤のプロセスです。

最初のプロンプト: 大まかな指示で始めます。

AIからの回答: 回答を見て、何が良くて何が不足しているかを評価します。

追加のプロンプト: 「もっと詳しく説明してほしい」「この部分を変更してほしい」「別の視点から提案してほしい」など、具体的なフィードバックを与えます。

繰り返す: 納得のいく結果が得られるまで、このプロセスを繰り返します。

このレッスン全体を通して、皆さんは「カフェ開業計画書」を作成しながら、様々な場面でAIに指示を出す機会があります。その都度、どのようなプロンプトが最も効果的だったか、なぜそのプロンプトで良い結果が得られたのかを意識することで、プロンプトエンジニアリングのスキルは確実に向上していくでしょう。AIをあなたの強力な「賢い相棒」にするための会話術を、ぜひ身につけてください。

この続きはnoteで近日公開!ぜひご覧ください!